BACKFLIP © Nikita Diakur

Der Avatar zittert, er hält sich kaum auf den Beinen, er fällt, sich die Arme verrenkend. „Attempting a backflip is not safe. You can break your neck, or land on your head, or land badly on your wrists. None of that is nice, so my avatar does the trick“, erklärt eine gefühllose Stimme. Die Stimme des Animationsregisseurs Nikita Diakurs, durch Voice Cloning Software verzerrt. Wobei der trockene Humor es auch durch die manipulativen Windungen der Software hindurch schafft. „Backflip“ ist sein neuester Coup, ein zwölfminütiger Animationsfilm, der mittels Künstlicher Intelligenz – konkret: Machine Learning – kreiert bzw. ko-kreiert wurde. Ein Film, der die Jury des Deutschen Kurzfilmpreises 2022 so begeisterte, dass sie ihn am 17. November als besten Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit auszeichneten – die höchste wichtigste und höchst dotierte Auszeichnung für den Kurzfilm in Deutschland. Auch international hat „Backflip“ schon einige Preise eingeheimst, darunter den Award für „Best Design“ beim renommierten Ottawa International Animation Festival (OIAF). Nicht nur dort zeigte sich, dass der Film bei aller technischer Finesse eben auch einfach ein unglaublich unterhaltsamer Publikumsliebling ist. Die Zuschauer*innen, erzählt sein Animationskollege Jonatan Schwenk, seien geradezu ausgerastet, hätten den Avatar angefeuert.

„Sich ein bescheuertes Ziel setzen und dann alles tun, um das Ziel zu erreichen – ich glaube, da können wir uns alle einfach gut identifizieren“,

meint Diakur dazu lächelnd. Ein perfekter Athlet wird der Avatar in den zwölf Minuten nicht. Stattdessen reißt er alle in der Umgebung stehenden Gegenstände gern mit sich zu Boden und verhakt sich im Regal. Body humor, body comedy, Slapstick.

FEST © Nikita Diakur

Slapstick ist durchaus ein Begriff, der einem öfter durch den Kopf geht, wenn man sich Nikita Diakurs bisherige Arbeiten anschaut, sei es der hoch gelobte Festivalabräumer „Ugly“ (2017), mit dem er unter anderem den New Talent Award beim Fantoche sowie den Nelvana Grand Prize for Independent Short in Ottawa gewann, oder „Fest“ (2018), der den Golden Zagreb Award und den Short Tiger gewann: Immer wieder stolpern Figuren über ihre eigenen Füße, prallen auf Mitmenschen und Gegenstände, bringen die komplette Animation zum Einstürzen. Das Slapstick-Element – oder sagen wir eher: der große Spaß am Kollisionsschicksal der Figuren – ist dabei oft so präsent, dass die den Filmen innewohnenden Botschaften manchmal ein bisschen unterzugehen drohen. Bei den Festivals sei es dann meist auch so, sagt Diakur, dass die Leute viel lachen würden, und wenn er ihnen dann sage, dass es eigentlich ein Horrorfilm sei, dann lachten die Leute noch mehr. Warum Horror?

„Weil Künstliche Intelligenz eine Technologie wie die Atomkraft ist, die nicht so wirklich kontrollierbar ist und ziemlich ernsthafte Konsequenzen haben könnte. Wir spielen da mit etwas, wovon wir eigentlich keine Ahnung haben“

oder gar

„etwas, womit man sich das Genick brechen könnte – wie beim Rückwärtssalto“.

Trotz Horrorfilm-Analogie: Apokalypse und Zynismus prägen nicht Diakurs Animationsstil, mit dem er durchaus Leute zum Lachen bringen will.

„Die Welt ist düster genug, ich will da auch Auswege schaffen“,

sagt Diakur,

„Menschen zum Lachen bringen“

(Exkurs: das wird auch immer wieder während Veranstaltungen deutlich: Während andere Animationsregisseur*innen sich sichtlich ungern auf einer Bühne aufhalten, kann er Talks zu seinen Filmen schon mal in höchst unterhaltsame Events à la TED Talks verwandeln). „Backflip“ sei dabei auch seine Methode, die eigene Angst zu bekämpfen. Statt sich einer düsteren Zukunftsvision hilflos hinzugeben, nimmt Diakur also hier das Machine Learning selbst in die Hand, bei dem ein Computer trainiert wird, bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und diese in Form von Lösungen und Aktionen umzusetzen, indem er immer wieder Datenmengen gefüttert bekommt. Im Fall von „Backflip“ sind das Clips, die Leute zeigen, die Rückwärtssaltos ausführen. Zweieinhalb Jahre hat Diakur an seinem Film gearbeitet, denn es braucht Zeit, Iterationen, bis der Avatar langsam lernte.

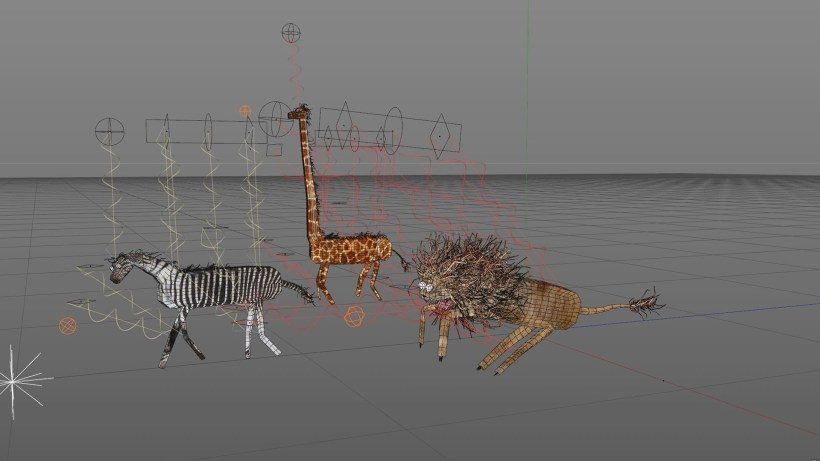

Das durch Machine Learning entstehende Slapstickelement in „Backflip“ ist eine fast schon logische Weiterentwicklung aus der Beschäftigung mit Künstlicher Intelligenz. „Ugly“ und „Fest“ animierte Nikita Diakur zuvor mit dem Maxon’s Cinema 4D-Feature „dynamics“, das eigentlich physikalische Kollisionen, zum Beispiel einstürzende Hochhäuser, zeitsparend simulieren kann. Er kombinierte das Feature mit 3D-Marionetten seiner Charaktere: Während des Simulationsvorgangs übergibt der Animator die Kontrolle an den Computer, der die Eingaben des Animators mit Hilfe der Physics Engine interpretiert und teils völlig chaotische Bewegungsabläufe kreiert, weil das Feature eben ursprünglich für ganz andere „Bulk“-Abläufe gedacht ist. Der Computer entscheidet also mit, er wird zum Ko-Filmemacher. Und ist es für Diakur auch eine Möglichkeit, sich selbst zu überraschen, das sonst nur am Spielfilmset in dieser Form zu findende Element des Zufalls wieder ins Bild zu holen.

making of UGLY © Nikita Diakur

Eine Folge ist nicht nur, dass die Charaktere sich abgefahren bewegen, sie zerstören auch unfreiwillig. Den Prozess der Zerstörung in einer safen, virtuellen Umgebung zu simulieren findet Nikita Diakur sehr reizvoll – die Simulation sei für ihn die Erforschung des Kaputt-Gehens, des physikalischen Prozesses, ein Möglichkeitsraum. Hinzu kommen nicht gerenderte Sequenzen, die er mal als Überraschungsmoment wie in „Ugly“ und mal konsequent wie in „Fest“ einsetzt. Das tue er, „um die Simulation zu dokumentieren“. Und er fügt hinzu: „Ein gerendertes Bild ist irgendwie unehrlich. Klar, Filmemachen bedeutet ohnehin oft Geschichten zu erzählen, die es nicht gibt. Aber dadurch, dass diese Welten am Computer entstehen, finde ich das besser, das zu zeigen, weil es ja auch eben ein Teil der Geschichte ist. Es gehe ihm darum, „nicht so viel zu faken“.

Zur Zerstörung der perfekten 3D-Welt mittels Künstlicher Intelligenz kam der Filmemacher über analoge Wege. Am Anfang standen bei Nikita Diakur, der 1982 in Moskau geboren wurde und 1992 mit seiner Familie nach Deutschland emigrierte, Stift und Papier: Ab der zehnten Klasse zeichnete er, nahm Malstunden. Mit der entsprechenden Mappe bewarb er sich dann für einen „Foundation Course“ in England, eine Art Grundlagenstudium, die das Zeichnen ebenso beinhaltete wie Skulptur, Theater und Design. Es folgt ein Graphics Design-Bachelorstudium, und dann der Master of Animation Direction am renommierten Royal College of Art, wo ihn neben den osteuropäischen Animationskünstlern auch britische Koryphäen und Underdogs wie Chris Shepherd, Phil Hunt und Jonathan Hodgson interessierten. Die Perfektion, auf die die damalige 3D Animationsszene ausgerichtet war, habe ihn dagegen schon früh gelangweilt, erzählte er, sei ihm „zu steril“ gewesen. Und auch die Möglichkeit, sich selbst zu überraschen – die ja beim Prozess der Animation durch das eigene „Erschaffen“ jedes Details entfällt – fehlte ihm. Ein bisschen merkt man das schon bei seinem Abschlussfilm am Londoner Royal College of Art, „Fly on the Window“ (2010), der mit ständigen Perspektivwechseln spielt, die er später noch sichtbarer machen wird: sobald ein Lebewesen ein anderes anschaut, „springt“ die Erzählperspektive in das Gegenüber. Das gibt dem Film – der in 3D animiert wurde und noch komplett „Pixar“-style gerendert ist – bei allem „Hochglanz“ auch seinen überzeugenden Rhythmus.

Dass Diakur auch nach seinem Abschlussfilm beim Medium Animation blieb, hängt ganz ursächlich mit dem Animafest Zagreb zusammen, das seinen Abschlussfilm 2010 ausgewählt hatte. Dort sah er David O’Reillys „Please Say Something“, Priit Pärns „Divers in the Rain“ und Johannes Nyholms „The Tale of Little Puppetboy“ allesamt in einem Screening – und war so geflasht, dass er beschloss, dass er weitermachen wollte mit der Animation.

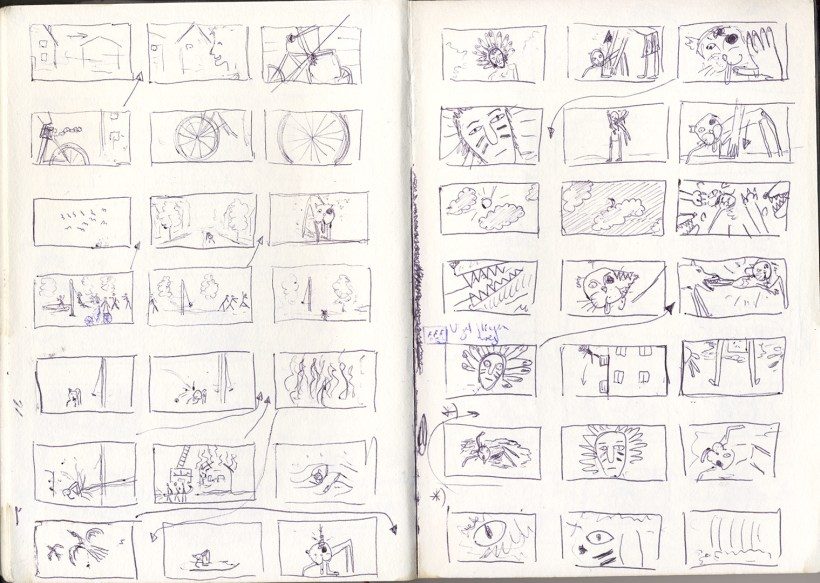

Storyboard UGLY © Nikita Diakur

Nach einer dreijährigen Blockade durch „unverhältnismäßig hohe Ansprüche“ an sich selbst folgte „Ugly“, den Diakur in seiner Freizeit und den Arbeitspausen als 3D-Designer beim ZDF fertig stellte. Eine viereinhalbjährige Arbeit, mit einem teils über Kickstarter akquiriertem Mini-Budget von 11,000€. Im Zentrum des Films steht eine hässliche, einäugige Katze, die sich durch eine Großstadt quält, in der sie entweder von Hunden angegriffen oder von Feuerwehrmännern per Fontäne durch die Gegend katapultiert wird. Die einzige Zuneigung, die sie erfährt, kommt vom „Indianerhäuptling“ Redbear Easterman, dem sie in der schrecklich tristen Hochhauskulisse schon halb halluzinierend begegnet, bevor sie stirbt und ins Paradies kommt. Ein bisschen „Letzte Ausfahrt Brooklyn“, aber mit happy ending. Zu seinen Inspirationen gehörten die im Internet kursierende Story „Ugly the Cat“ und viraler Kitsch. In Europa gefeiert, sah sich Diakur überraschend in Kanada und den USA mit den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen um Repräsentation und kulturelle Aneignung konfrontiert. Ein diskursiv kompliziertes Terrain, zumal es in „Ugly“ um eine ziemlich abgefahrene Welt geht; nicht mal um ein AniDoc mit eventuellem Wahrheitsanspruch. Eine Grauzone, befindet Nikita Diakur selbst. Den Film würde er dennoch wieder so machen, weil die Figur für ihn nach wie vor schlüssig sei. Und die Konsequenz, die man ableiten könnte – dass man am Ende nur noch Filme über sich selbst machen kann – möchte er definitiv trotz Nikita-Avatar nicht aus dieser Erfahrung ziehen.

So ein Move würde auch biografisch-praktisch schwierig: Im Gespräch sagt er einmal, dass er „keine Wurzeln“ hat oder dass sie „verstreut sind“. In Moskau sei er geboren, klar, aber spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands könne er nicht mehr davon sprechen, dass das eine Heimat sei. Zurzeit ist er durch seine Ehefrau viel in Mexiko, wo er der „alemán“ sei, mit dem Land fühle er sich schon verbunden. Leipzig als Halbjahresbase ist auch ok, aber deutsch? Wer weiß schon, was das bedeutet mit diesem Wurzeln-Schlagen, diesem „Angebunden-Sein“.

Von Russland inspiriert ist allerdings definitiv „Ugly“’s Stadtpanorama sowie das Setting von „Fest“, Diakurs zweitem Film nach der Uni. Ein kurzweiliger von Adult Swim finanzierter Dreiminüter, der zu sich zu Gabber-Musik verausgabende Menschen zwischen Hochhäusern zeigt, außerdem Bungee Jumper, die sich von Hochhäusern stürzen und dabei Grillwagen umreißen. Die Idee entstand beim Sichten von YouTube-Kuriositäten. Wieder sind die Protagonist*innen die gleichen 3D-Marionetten, die er in „Ugly“ verwendet hat, wieder geht ganz wunderbar alles schief. War der Wechsel zu einem Avatar in „Backflip“ im Nachgang vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass diese Charaktere mit der Zeit vielleicht Gefahr laufen, zu Witzfiguren zu verkommen? Er schüttelt den Kopf. Beim Avatar sei es ihm nur daran gelegen, konsequent zu sein, da er ja selbst gern einen Rückwärtssalto gemacht hätte. Und bei den Feiernden und Springenden in Fest sei es beispielsweise kein Sich-Lustig-Machen, sondern ein Mitfeiern.

Da Nikita Diakurs Filme auf so vielen Festivals liefen und kontinuierlich Preise gewinnen, hat er durch das FFA-Punkte-System immer wieder genügend Förderung für die nächsten Filmprojekte akquirieren können, und muss sich nicht mehr mit ZDF-Gigs über Wasser halten. So ist auch erst einmal die Arbeit an den nächsten Projekten gesichert. Da wäre zum einen ein Film über Phänomen Cumbia, einer in verschiedenen lateinamerikanischen Kulturen kultivierten Musikrichtung, die aber nicht in Tanzschulen, sondern auf den Fiestas zelebriert wird. Die ersten Sprachaufnahmen gibt es schon. Ob er sich hier vielleicht wieder einen Vorwurf von kultureller Aneignung einhandeln könnte? Er zuckt mit den Schultern. Die Leute, die in Mexiko in das Projekt involviert sind,

„freuen sich einfach, dass es einen Animationsfilm über Cumbia geben wird“.

Da der Regisseur aber zum anderen eben auch gern interaktiv animiert, experimentiert er parallel auch weiter. Zurzeit arbeitet er mit Kolleg*innen an einer Art generativer menschlicher Intelligenz, die ähnlich funktioniert wie ein Gaming Mechanismus: Man „übergibt“ sich gegenseitig die Kontrolle innerhalb eines laufenden Prozesses. Und wie kann man sich das vorstellen? „Es geht um einen ewigen Fall“, also jemanden, der fällt und einfach nicht aufhört zu fallen.

Bei aller (Experimentier)freude an der Ko-Autorenschaft mit anderen Personen und Computern: Natürlich ist Nikita Diakur bewusst, dass auch dieser Kontrollverlust in einem kontrollierten Rahmen geschieht – um die Geschichten zu erzählen, die er erzählen will, darf er den Computer nicht ständig frei drehen lassen, muss bestimmte „Zufälle“ auswählen. Auch diese Freiheit bleibt also ein Kompromiss – den er aber, das betont er immer wieder, auch weiterhin so ehrlich und transparent wie möglich angehen möchte. Man kann jedenfalls gespannt sein, ob auch diese neue, menschliche Ko-Autor*innenschaft wieder (Selbst)(de)konstruktion visuell durchdekliniert und die Festivalgänger*innen zum prustenden Anfeuern verleitet.