Driving around where the Crescents Used to Be. A Script © Marian Mayland

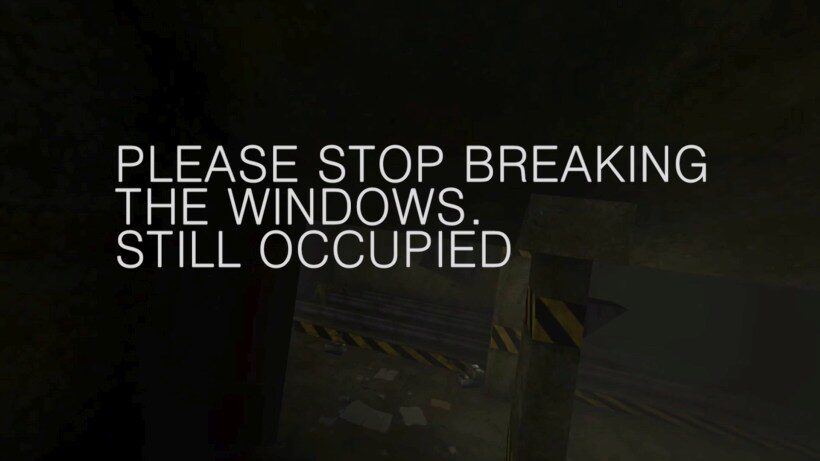

„Please Stop Breaking the Windows. Still Occupied“: eine Texttafel, die wie beiläufig in Marian Maylands erster Einkanal-Videoarbeit aus dem Jahr 2015 auftaucht und bereits eine Fährte legt in Richtung ihrer späteren Filme. Driving around where the Crescents Used to Be. A Script rekonstruiert in einer Collage aus gefundenem Material den früheren Standort einer Architekturutopie: der gleichermaßen imposanten wie berüchtigten Crescents in Manchesters Stadtteil Hulme, brutalistischer Sozialbauten, die in den 1970er Jahren alte, baufällige Architektur ersetzten und aufgrund von Baumängeln selbst nach nur 20 Jahren als nicht mehr bewohnbar galten. Das Video bewegt sich durch eine Collage aus Archiv- und Amateuraufnahmen, Fragmenten aus TV-Serien und Cartoons, Computerspielfootage, Rave-Mitschnitten und gefundenen Zitaten, und nimmt damit jene browsende Bewegung auf, in der sich Marian Maylands Rechercheprozess entfaltet haben dürfte. Eine Lektüre, die dem wandernden Blick der Internet-Flaneurin folgt, am Material entlang, aus wechselnder Distanz und durch unterschiedliche Schichten der Fiktionalisierung hindurch, aus der, vorläufig und unvollendet, ein Script entsteht. Es ist Teil einer erweiterten künstlerischen Praxis, die sich bereits während ihres Kunststudiums in Essen und Basel zwischen Zeichnung und Text, Raum und Bewegtbild entfaltet.

Diese diskontinuierliche Fahrt durch eine Stadtlandschaft, die zugleich verlassen und gegenwärtig, zerstört und tief im lokalen Gedächtnis verankert ist, vermittelt, wie auch Maylands spätere Arbeiten, zwischen Innen- und Außenräumen. Sie erschließt die Psychogeografie eines Orts, in dessen baulicher Zurichtung sich von Anfang an utopische Vorstellungen von einer neuen Form des Zusammenlebens mit der Spekulation auf eine effizientere gesellschaftliche Kontrolle überlagerten. Die anfangs zitierte Texttafel verweist auf die fragile Sozialität, die aus diesem Widerspruch erwächst: die Aggression gegen ein Innen, die das Trauma einer schleichenden Entwurzelung verdoppelt, aber auch den Versuch, im Gebäude einer utopischen Konstruktion weiterzuleben, das nicht mehr standhält.

Eine Kneipe auf Malle © Marian Mayland

Maylands filmische Arbeiten lesen Landschaften als politische, mediale und psychologische Formationen, in denen Geschichte und Geschichten sichtbar werden, ohne dass eine direkt zeigende oder erzählende Geste sie vorführt. An deren Stelle treten der periphere Blick und die indirekte oder mäandernde Rede, das ziellose Umherstreifen, die Unruhe an den Bildrändern, das Rauschen der Übersetzung. Die materielle Basis von Eine Kneipe auf Malle (2017) sind Aufnahmen einer NPD-Demonstration in Essen, die Mayland auf abgelaufenen Kodak-Super-8-Filmen unterschiedlicher Generationen gedreht hat. Ausgehend von dieser Koinzidenz zweier „obsolete[r] Erscheinungen“ entwickelt das Voiceover Betrachtungen zum Nachleben der extremen Rechten in neuen, politischen Schein-Alternativen, zur Parallelität von politischem und medialem Rauschen, von Novalis und Mallorca, von Erzählen und Verkennen. In seiner Verschränkung von Bild und Text entwickelt der Film einen suggestiven Sog, der selbst als Beleg für jene Randbemerkung der Autorin dienen kann, der Essayfilm eigne sich wohl besonders für Verschwörungstheorien. Nicht ganz ohne Ironie tritt zu Beginn und Ende von Eine Kneipe auf Malle dann auch die Autorin selbst ins Bild: als diejenige, die die Projektion – die Techniken der Vor- und Verführung – vermeintlich orchestriert.

Untitled (a refusal of leave to land) © Marian Mayland

Sie bringt sich auch in den folgenden Filmen immer ins Spiel – als Stimme, als Forschende und Fragende, die Anteil und Bezug hat zu den Orten und Geschichten, um die sich ihre Arbeiten entfalten. Auch wenn sich etwa Untitled (a refusal of leave to land) (2017) zwischen Zitaten von Joseph Wulf und Walter Benjamin aufspannt und der Zeitraum, den der Film umreißt, von der prähistorischen Deep Time bis in die Gegenwart reicht, erzählt sie durch diese historischen Linien und Brüche immer auch sich selbst. Kein narzisstisches Selbst, sondern eins, das sich an den Schnittstellen und durch die Überlagerung unterschiedlicher Erzählungen konstituiert.

Ein Ammonit, den die Künstlerin als Kind in einem Gleisbett unweit ihres Zuhauses fand, wird in Untitled zum Auslöser für eine Recherche zu den sichtbaren und unsichtbaren Verbindungen zwischen dieser Bahnstrecke, einem Kriegsgefangenenlager in ihrer Heimatstadt Bocholt und der Geschichte der Familie Krupp, ihre Verstrickungen in den Vernichtungsapparat der Nazis und die politischen Strukturen der Bundesrepublik.

In statischen Aufnahmen führt uns der Film von den Rändern von Bocholt und Essen bis hin zur Krupp-Konzernzentrale, visuell verortet zwischen Naherholungsgebiet und stereotypem Strukturwandelpanorama, die erst über das Voiceover als Teile einer anderen Geografie erkennbar werden. Wie jener Asteroid, dessen Einschlag vor 66 Millionen Jahren einen riesigen Krater hinterließ, der heute nur noch als eine Abweichung in der Erdanziehungskraft messbar ist, sind auch hier die Spuren unfassbarer Verbrechen verschwunden – beseitigt, verborgen, entstellt oder im Namen einer Familiengeschichte entwendet. Die Infrastrukturen des Erinnerns dienen immer auch dem Vergessen.

Der Film richtet das Augenmerk beharrlich auf die Oberflächen, auf das alltäglich (Un-)Sichtbare, bis er sich am Ende in eine ganz andere Landschaft hineinbegibt: eine namenlose Landschaft, in die das Anti-Monument von Portbou[1] dem Gedenken der Namenlosen eine Schneise schlägt. Die Verweigerung der Landeerlaubnis, von der der Titel des Films spricht, deutet dann auch auf die Unmöglichkeit, in dieser oder jener Landschaft anzukommen und zu bleiben. Eher heften sie sich denen, die weiterziehen, an ihre Fersen, bleiben an ihnen kleben, wie die Erinnerung an jene Kruppsiedlung, aus der die Künstlerin vor Jahren auszog.

Michael Ironside and I © Marian Mayland

Die Frage, wie Räume und Leben aneinanderhaften und miteinander kommunizieren, zieht sich wie ein roter Faden durch Maylands Filme. Michael Ironside and I (2021) und Lamarck (2022) bewegen sich durch eine Abfolge realer und fiktionaler Räume, die zwischen Autobiografie und gesellschaftlichem Zustand vermitteln. Zueinander verhalten sie sich wie Geschwisterfilme. Aus derselben Recherche entstanden und ursprünglich als ein Film gedacht, weisen sie deutliche thematische Bezüge auf, gehen formal allerdings unterschiedliche Wege. Michael Ironside and I basiert auf Found Footage aus bekannten Science Fiction Filmen und Serien aus der Jugendzeit der Künstlerin. Wir sehen statische Aufnahmen von Interieurs – Wohnzimmer, Studentenwohnheime, U-Boot-Schaltzentralen – aus denen ihre männlichen Bewohner entfernt wurden. Diese Räume sprechen. Wie die period rooms eines Museums vermitteln sie über Einrichtungsgegenstände und technische Geräte, Farben und Designs, Patina und Special Effects die fiktional verdichteten Normen und Atmosphären eines gesellschaftlichen Status quo – in diesem Fall der 1990er Jahre. Das Voiceover spricht über die Leben der Darsteller außerhalb ihrer Filme, das Diffundieren von Genre- und Genderkonventionen in gesellschaftliche Verhältnisse und ihre Verfestigung in Formen normalisierter Gewalt, die bis in die Gegenwart hinein jugendliche und erwachsene Selbstentwürfe prägen.

Lamarck © Marian Mayland

Die Räume sind also nicht geschlossen, so hermetisch sie auch erscheinen mögen. Sie bilden Passagen und lassen Fluchtwege offen – auch wenn nicht immer klar ist, wohin diese führen. Sie erlauben der Künstlerin außerdem die Annäherung an einen sehr persönlichen Stoff über den Umweg von Erzählungen, die nicht ihre eigenen sind. Deren Echo klingt in ihrem folgenden Film Lamarck noch nach. Auch dort funktionieren Räume wie emotionale Signaturen, in denen alle Dinge, Gesten und Tonlagen sprechen und bedeuten, aufeinander verweisen, miteinander verwandt sind. Lamarck ist ein Film über das Sprechen – ein zurückhaltendes, indirektes, deeskalierendes Sprechen, in dem Nähe immer als Sehnsuchtsort mitschwingt. Genauer, das Sprechen der Familie Mayland über sich selbst: über bzw. vorbei an geteilten Erinnerungen, an traumatischen Erfahrungen mit psychischer Erkrankung und Suizid, nie verwirklichten Vorstellungen von einem anderen, besseren Leben.

Der Film eröffnet mit einem Off-Kommentar des Vaters über die Allgegenwart von Militärfliegern im westdeutschen Luftraum der 1980er Jahre und verortet damit alles Weitere vor der absurden Drohkulisse des Kalten Krieges. Es folgt eine improvisierte Familienaufstellung vor offenem Tagebau – Eltern, Brüder, Partnerin und Tochter der Filmemacherin platziert in postapokalyptischer Mondlandschaft. Genau dorthin kehrt der Film am Ende auch wieder zurück. Ein zweiter Take in gleicher Konstellation, nun aber bitte so locker, „als wäre es das erste Mal“. Dazwischen liegen im Verlauf von drei Monaten aufgezeichnete Gespräche im und um das elterliche Haus und bei den Geschwistern, auf der Bildebene kommentiert, konterkariert oder ironisch zugespitzt durch Blicke auf Einrichtungsdetails, Fotos und Erinnerungsobjekte. Die unumstößliche Ordnung von „Tellertuch – Tassentuch – Messertuch“; Briefe an die „Liebe Oma“, deren oppressive Präsenz über ihren Tod hinaus spürbar ist; die Gärtnerei als Erbe und Hypothek auf zukünftiges Leben; der erschlaffte Wahlkampf-Werbeball als Überrest einer Politisierung. Sie fügen sich zu einem behutsam fragenden Porträt einer Familie, deren Kommunikation Maylands Montage entlastend unterstützt. Denn niemand muss mehr aussprechen, was die Dinge schon erzählt haben. Gesten und Blicke werden die letzten Lücken schließen. Sie wirkt diskret mit an dieser Suche nach einem common ground, auf dem Unaussprechliches sagbar wird (und sei es im Modus maßloser Untertreibung) und die Stille Post der Vererbung zur Sprache kommen kann.

Die Frage, was sich wie überträgt, weitererzählt und fortpflanzt, und welche Kontrolle wir darüber haben, spielt auch in Maylands jüngstem Film Outside (2023) eine zentrale Rolle. Ihre erste szenische Arbeit kreist um die Biografie einer deutschen Künstlerin, die als Outsider Artist rezipiert wurde, vor allem mit Bildern, in denen sie vorgeblich ihre Erfahrungen als jüdische Überlebende mehrerer Konzentrationslager verarbeitete. Erst nach ihrem Tod und anlässlich einer geplanten Würdigung durch ihre Heimatstadt Recklinghausen werden Zweifel an ihrer Selbstdarstellung als Holocaust-Überlebende laut, die sich nach weiteren Recherchen erhärten.

Interviews mit Wegbegleiter*innen – einem Kurator, einer Galeristin, einem Historiker und einer Verwandten – inszeniert als Monologe in stilisierten Studiosettings, führen Überlegungen zu möglichen Motivationen, Kontexten und Konsequenzen dieser Fehl-Identifikation zusammen. Die Entscheidung, keine der Personen zu identifizieren und die Biografie einer Künstlerin als „Fall“ modellhaft zu rekonstruieren, macht deutlich, dass es hier um mehr geht als die Frage nach der historischen Wahrheit einer individuellen Geschichte. Es geht auch um die Frage, wie Kunst sich zwischen Autonomie, Trauma und Gedächtnis positioniert: Wie bemisst sich die Distanz zwischen Künstler*in und Werk? (Wie) kann Kunst von einem fremden Trauma Zeugnis ablegen? Steht Outsider Art auch außerhalb der Verantwortung? Ist ein Akt künstlerischer Selbstmythologisierung anders zu bewerten als jene Form von Fiktionalisierung, die Teil jedes Selbstentwurfs ist?

Wie zur Orientierung wirft die Kamera immer wieder Blicke nach draußen, verknüpft Selbstaussagen und Berichte über die Künstlerin visuell mit der Alltagslandschaft ihrer Heimatstadt oder holt diese hinein in die Studiosituationen. Der Abgleich allerdings liefert keine endgültigen Einsichten, keine versöhnliche Erzählung, in der Gesagtes und Gezeigtes zur Deckung kommen, in der uns Geschichte unverstellt entgegentritt. Vielmehr vervielfältigt Outside, ohne historisches Unrecht zu relativieren, die Perspektiven, aus denen ein Selbst und sein Verhältnis zur Welt erzählt werden kann. Er eröffnet ein schwankendes Terrain, auf dem sich unterschiedliche Wirklichkeiten unbehaglich überlagern.

Wie schon frühere Arbeiten vollzieht auch Outside am Ende eine unvermittelte Wendung. Der Flug in den Kosmos in Michael Ironside and I, die Fahrt nach Portbou in Untitled, die Drohne, die am Ende von Lamarck über dem Tagebau aufsteigt, sind wie ein Heraustreten aus dem Film, ein Ablösen unseres Blicks vom vorher Gesehenen hin zu etwas Neuem. Auch Outside verlässt die gebauten Innenräume, bewegt sich nach draußen und lässt uns in den Abendhimmel blicken, vor dem sich in der Ferne das flimmernde Spektakel einer Großkirmes abspielt. Die Fliehkräfte einer Fiktion münden in Bilder einer abstrakten, kollektiven Ekstase. Eine Befreiung? Ein Schwindel?

[1] Der Walter Benjamin gewidmete Gedenkort „Passagen“ an dessen Sterbeort Portbou, realisiert von Dani Karavan.